新寧縣城區有三座跨夫夷江大橋,其中最年輕的一座叫湘水大橋,我的老家就在大橋上游不到半里的古渡口旁邊。

自從湘水大橋建成以后,交通更為通暢,兩岸民眾生產生活更為便捷。然而這個橋名卻頗受質疑和詬病,特別是外地游客覺得莫名其妙,不是說新寧崀山漂亮夷水美嗎?怎么成了湘水了?

眾所周知,夫夷江是資江的源頭,它的發源地廣西資源縣就是資水源頭的意思。那么在夫夷江上建橋,如果叫夫夷大橋或者資水大橋或以當地地名命名都是順理成章的。然而夫夷水屬資江流域,跟湘水完全不是一個水系,資水不犯湘水,怎么也不能扯到湘水上吧?因此這座橋的名字理所當然地讓大眾感到困惑,紛紛提出疑問。

其中緣故,我自然明白,因為大橋上游附近有一處古渡,名為“湘水渡”,是我們羅氏家族很早就修建的渡口。我家就在距渡口幾丈遠的地方,我明白橋名是來自渡名,但不知道為什么少了一個“渡”字。我就此事詢問好朋友縣委宣傳部陳湘運副部長,他說這座橋的修建屬于“渡改橋”項目,當時打報告是將湘水渡撤消,在渡口旁修建大橋,批復文件就將橋名沿用渡名,可是偏偏漏掉了“渡”字,稱為“湘水大橋”了。

那么人們有理由問:這渡口為何叫做“湘水渡”呢?

其實這個問題在幾十年前我上小學時就提出來過。我讀到高小時,有了一些地理知識,知道湖南有湘資沅澧四水,也知道了這夫夷水跟湘水根本不搭界。于是問族中老人,不料不僅沒問到結果,卻招來一頓訓斥:“湘水渡就是湘水渡,老祖宗取的名字,管它什么來歷不來歷!”

夫夷水自廣西資源縣號稱華南第一峰的貓兒山東北麓發源后,迤邐向北,流經縣城時,在犁頭灣向東繞了一個大灣,到月光巖再折而向北,其間圍成的半島就是新寧縣古城。過白公渡后,下了一個險灘,至浮橋頭,有一個古渡口,叫花渡(俗稱王家渡口),著名的新寧十景“花渡春風”就在這里。接著沖出一個江心沙洲,再下一個長灘,開始出現一段平緩的河段,在這段水勢平緩的河岸邊,有一處歷史悠久的古渡口——湘水渡。渡口河岸古樹參天,樹下有一座三間房的小屋,是渡工住的公房,屋旁有一塊菜地,也是渡工的。據羅氏族譜記載,河對岸有一坵水田,是羅氏族中提供給渡工的口糧田。渡口對岸有一個簡陋的涼亭,供過河的人候渡時休憩用。亭子后面小土堆上建有一個小雷神廟,在我兒時雷神廟就傾圮了,剩下幾堵殘破的墻壁。現在這里已經成為夫夷江邊的游道了。

渡工老岳長年就住在這小屋里, 我家與老岳比鄰而居。老岳的兒子岳子木是與我一道下河摸魚、上樹偷果的光屁股玩伴,兒時我常常和岳子木在渡口河灘上玩。可惜2017年清明節前夕夫夷江漲水,岳子木在河中收網時不幸翻船落水身亡。老岳家前面坪里立著一塊“湘水渡碑”,應該是記載著有關渡口的來歷吧。這里長年有四五艘渡船,所有的渡船船尾上都寫有三個海碗大的楷書黑字:“湘水渡”,為防腐蝕滲水,船體要反復刷以桐油,因此哪怕船舊了爛了,湘水渡三字還在。我們本地人誰都知道這個湘水渡,但誰也說不清它是何時所建,為何要叫湘水渡,也沒有人關心這個問題。

“湘水渡”碑是一塊方形碑,高約三尺,我仿佛記得三面有字,兒時好多字都不認識,至今依稀記得標題有“湘水渡”三字,碑文中只記得“隔岸相呼”和“隨波逐流”八個字了。大概是見怪不怪吧,后來讀了更多的書有文化了反而沒關心這碑了,在外面讀書工作幾十年幾乎每年都回老家,也沒想到去看看這塊碑。直到近年鄉友們紛紛評論“湘水大橋”時才想起去看石碑,想從這塊碑上找出一點蛛絲馬跡來,但是十分可惜,這塊碑再也無跡可尋了。問了很多人,有說不知道去處的,也有不曉得曾經有這通碑的。

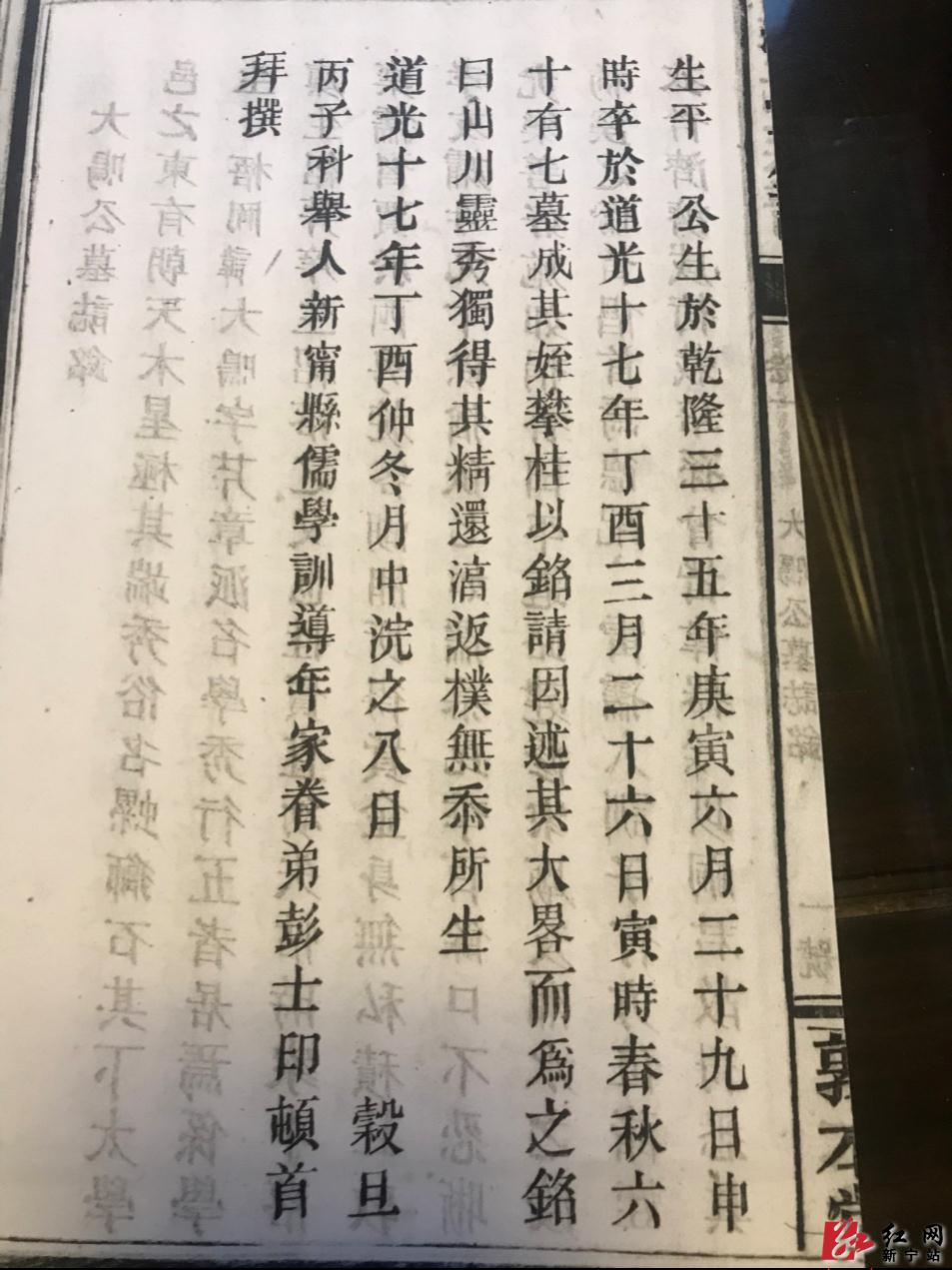

石碑不存,只能另辟蹊徑。我借來民國二年(1913年)的羅氏續修族譜(這是目前能看到的最早的羅氏族譜),翻遍了四本老譜,只發現譜中有一處關于湘水渡的記載,就是清道光十七年(1837年)新寧縣儒學訓導彭士印(相當于縣教育局長)為我曾祖的祖父也就是我的天祖(曾祖之父為高祖,高祖之父為天祖)羅學秀公寫的墓志銘,稱羅學秀“尤樂善好施,如捐香田、平道路、建修家廟及湘水之渡、梅溪之橋,皆倡首焉。”墓志銘記載學秀公生于乾隆三十五年(1770年),卒于道光十七年(1837年),他是太學生,他的兩個兒子是廩生和庠生,在當時也是士紳之家了,所以他出面倡首修路建橋建渡。由墓志銘可知那時就有湘水渡了。但是我推測羅學秀建修湘水渡很可能不是始建,因為他的祖先在明朝洪武初年就來到這個叫水廟江邊的地方定居,到他這一代已經是第十三代,四百多年了。

羅氏族譜中羅學秀墓志銘關于倡首建修湘水渡的記載

羅氏族譜中羅學秀墓志銘關于倡首建修湘水渡的記載

舊時水廟江邊可是新寧一個很有名的地方,距今新寧一中碼頭下游二百余米處河岸上,原有一座水府廟,俗稱水廟,又叫“陳馬二公祠”。據說是為紀念唐末剿滅峒蠻作亂而死的陳志業與馬瓚兩位將軍而建,相當于現在的革命烈士紀念館。廟中供有陳馬二將軍雕像,我們本地人稱其為“大老爺、二老爺”。廟前石板街道就是古時寶慶府通往新寧縣城的官道。水府廟是新寧有名的標志性建筑,廟宇雕梁畫棟,十分恢宏,可惜毀于文革,僅剩當面一堵高墻和石拱門,雖經數百年風雨剝蝕,仍顯得巍峨壯觀。現在有人在原址基礎上修建了一座小廟,但比起原來的水廟,只能說是狗尾續貂。

據羅氏族譜記載,羅氏始遷祖羅華膴公于元朝末帝至正年間,自江西吉安府泰和縣遷至新寧,始居縣東綯馬坪。綯馬坪西南方向約一里許是羅氏祖山牛形山,前些年牛形山被推平,在那里建了崀山國際會展中心。

在這里住了二十余年后,始遷祖的兒子羅繼受在明洪武初年就遷到了水廟坪。水廟坪是縣城東關一大片地方,南抵劉坤一府邸(今新寧一中),北至湘水大橋以北,西至現解放路,東達金紫嶺山腰羅家田,所居數百戶幾乎全是羅氏家族,僅雜有少數外姓。因為有水府廟這一地標性建筑,因此這一帶統稱為水廟江邊羅家,以區別于長湖村羅家、煙村羅家等羅姓家族。舊時的水府廟香火十分旺盛,尤其是趕廟會時唱戲的、叫賣的,熙熙攘攘,人聲鼎沸,熱鬧非凡。因此水府廟知名度很高,提起水廟邊,縣內外無人不知無人不曉,絕對不會與南鄉麻林附近的水廟混同起來的。八十年代初臺海兩岸三通(通郵、通商、通航)后,我們這里去臺人員寫信回來,隔絕幾十年后不知道現在的鄉鎮村名,信封上寫著“新寧縣城東門外水廟邊羅家 羅××收”,那時的郵遞員居然能夠準確地找到這里來。

新寧的交通一直比較閉塞,直到文革前夫夷江上還沒有建成一座橋,夫夷江兩岸往來全靠擺渡。城區一帶有西門車頭村懷遠渡、南門渡潭渡、東門白公渡、浮橋頭王家渡(花渡)、羅家湘水渡和林家村觀瀑渡這么幾個渡口。水廟邊羅家地廣十數里,人口繁衍至數百戶,山地田產大多分布在河對岸,俗話說隔江千里,兩岸農人客商、牛羊牲畜,往來十分不便。在此修建一個渡口是十分必要的。

羅氏自遷徙新寧以來,四代單傳,人單力薄,至第五世才派分三房,自此生齒日繁,開枝散葉,瓜瓞延綿。后來族中出了廩生、庠生等文化人,也有人做了官,族中也有了一定的財力,在這種時候自然有必要也有條件修建渡口。以此推論,湘水渡的始建最早應該是明朝后期甚至是清初的事情了。湘水渡的起名自然也可能是那個時候的事。我推測,羅學秀公(從始遷祖算起是第十三世)墓志銘記載他在清朝嘉慶道光年間建修湘水渡應當是維修或者擴建。就算是學秀公始建渡口,那么距今也有近兩百年了。

那么羅氏祖宗為什么要叫這個渡口為湘水渡呢?那時候羅家文化人應該不少了,天祖本人是太學生,他的兩個兒子是廩生和庠生,他們不會不懂地理知識。既非不懂,那又是什么原因使他們取這么個名字呢?這個疑問估計只能從那塊碑和更早的族譜來破解了。那塊碑或許未必是最初建渡時立的碑,有可能是后來改建或者擴建、重修立的碑,但只要碑文尚在,或許能從中了解它的來龍去脈吧?問題是這塊碑已然無影無蹤了,更早的族譜又找不到,因此,湘水渡名的來歷可能是個難解之謎了,這不免使人感到遺憾。

我不甘心失敗,又查閱了幾種新寧縣志,看能不能破譯此謎。

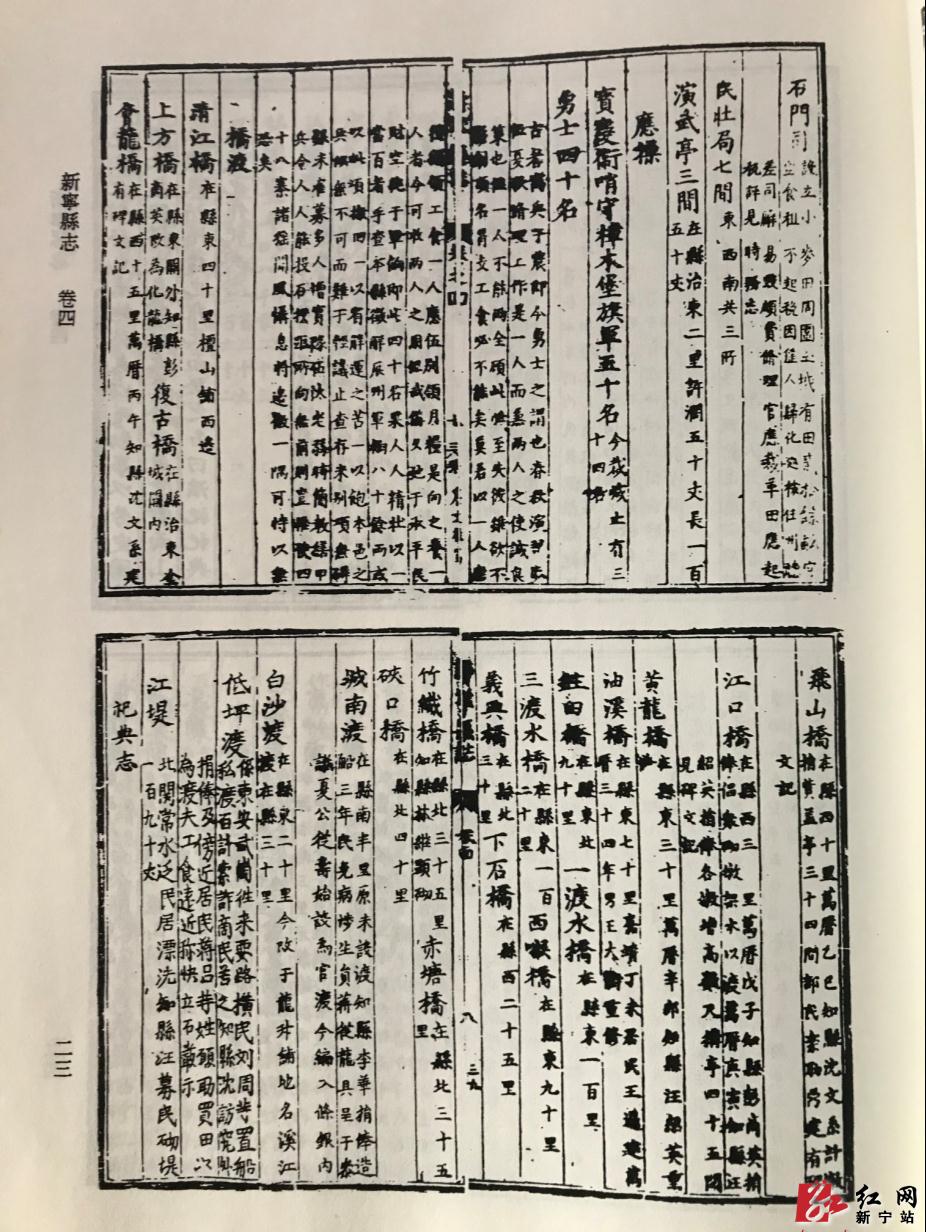

《明萬歷新寧縣志卷四地理考·橋渡》(書目文獻出版社據日本東洋文庫藏明萬歷三十四年〔公元1606年〕刻本影印,這是新寧最早的縣志)只記載了城南渡、白沙渡和低坪渡三個渡口。縣志記載那時因“遭景泰兵燹之變,民之流移者多矣”,全縣人口僅一萬有余,人煙稀少,經濟落后,交通閉塞,津梁寥落,路隘難通。可以肯定那時沒有湘水渡等渡口,以此可知,湘水渡的修建必定是萬歷三十四年以后很久,甚至是進入清朝以后的事情。

明萬歷縣志卷四關于渡口的記載

《道光重輯新寧縣志卷六水利·渡》(書目文獻出版社據日本東洋文庫藏清道光三年〔公元1823年〕刻本影印)記載了縣境內夫夷江上自盆溪下至廻龍寺,共36個渡口及其所處位置,其中第十一至第十四分別是白公渡、花渡、白牛渡和觀瀑渡,與當今的白公渡、王家渡、湘水渡、觀瀑渡這四個渡口的位置完全相符,縣志稱白牛渡的具體位置“在縣東水府廟下”。可知縣志所載白牛渡即湘水渡無疑。

《道光重輯新寧縣志》稱此渡為白牛渡,由此可見,白牛渡最遲在道光三年(1823年)之前就已建成。這一年羅學秀53歲,有可能是他牽頭倡議始建,也可能是他在前人的基礎上重建。而道光十七年(1837年)彭仕印為羅學秀撰的墓志銘卻稱之為湘水渡,可見湘水渡得名最遲是在1837年之前的事情。《光緒縣志卷四職官表》記載“彭士印,安福縣舉人,道光十一年任新寧縣訓導”。彭到新寧任職時,道光重輯新寧縣志才問世八年,舊時為官者必定熟讀縣志,不可能不知道白牛渡之名,何況這幾個渡口就在縣城附近。而他給天祖學秀公寫墓志銘時卻沒有采用縣志中白牛渡的名稱,而采用湘水渡之名。極有可能就是羅學秀重修這個渡口時改的名,至于學秀公為什么要把白牛渡改為湘水渡,那目前真的無從考證,只能寄希望于以后發現新的歷史資料了。

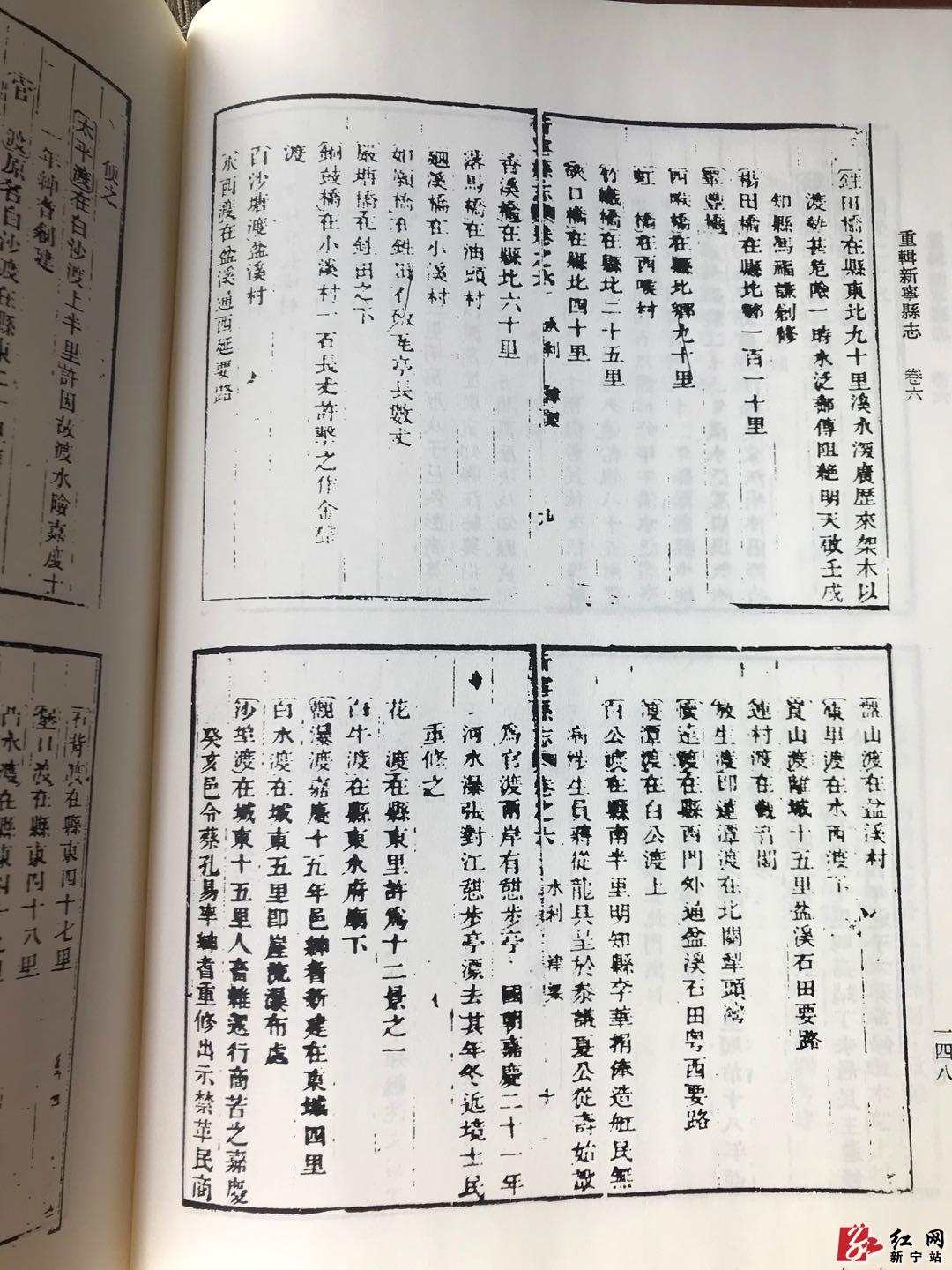

《光緒十九年(1893年)新寧縣志卷十七營造志·津梁》共記載夫夷江在縣境內的54處渡口,比道光三年的縣志所記多了18個,其中城區一帶從上游至下游,依次為:放生渡、懷遠渡、渡潭渡、白公渡、花渡、白牛渡、白水渡、觀瀑渡。這些渡口的次序和位置依然與當今的渡口完全相同,羅家這個渡口依然記載為“白牛渡”。在白牛渡與觀瀑渡之間多了一個“白水渡”,其實這個白水渡就是位于白牛渡(湘水渡)下游,在今湘水大橋下游不遠處原瓷廠邊,此處叫石河,屬觀瀑村一組。由于上有湘水渡,下有觀瀑渡(后來是觀瀑橋),這個渡口大約在上世紀八九十年代就廢棄不用了,所以很多人不知道這個渡。

光緒十九年縣志例言稱,這部縣志是上承道光縣志,我推測,編撰者關于山川水利津梁營造方面的內容應是以道光縣志的內容為依據,再根據當時的現實情況加以增補,或許縣志編撰者并不知道白牛渡已經改名為湘水渡,而一仍其舊,照錄道光三年縣志記載之名。又或許是編撰者知道民間稱湘水渡但并不認同,而繼續沿用舊稱,將之記為白牛渡,因而官方所記為白牛渡,民間所稱為湘水渡吧?為何我們本地的人不知道白牛渡呢?其實原因很簡單,普通人一般很難看到縣志,而擺渡過河則是平常事,他們看到的聽到的是湘水渡,因而出現一渡二名卻相互脫節的情況。

《道光重輯新寧縣志卷六水利·渡》記載:白牛渡,在縣東水府廟下

值得注意的是光緒縣志還列舉了一個“湘潭渡”,在當時的檀山村,查《光緒縣志卷三·疆里表》:檀山村屬當時新寧北鄉七村之一,“在城北三十五里。廣二十五里,袤十五里。東界東安,南界黃龍,西界高橋,西北界排梓,北界上油頭。”這個湘潭渡估計就是今清江橋的湘塘渡。因為新寧口音把潭念成塘,比如渡潭沖念成渡塘沖,龍潭橋念成龍塘橋。湘潭渡也好,湘塘渡也好,這里又牽涉到了湘,這個湘與湘水渡的湘是否有什么聯系?湘潭渡(湘塘渡)之名又是如何來的?不知道哪位朋友是否有興趣對湘塘渡的由來作一番考證?

無獨有偶,郴州市永興縣也有一個湘字頭的渡口,叫湘陰渡。清代以前在永興縣設“湘陰渡”,為縣設官渡之一。后在此設有圩場,得名“湘陰渡圩”,建國后設湘陰渡鎮,現合并到便江鎮。永興跟湘水無緣,跟湘陰縣更是毫無瓜葛,卻也用了“湘”字,可見與湘水無關的地名還不是個例。

又回到湘水大橋橋名的問題上來,我覺得,既然是渡改橋項目,何不就叫湘水渡大橋,不是上游有白公渡大橋,下游有觀瀑渡大橋么?這三座大橋都是由橋取代了渡,既然白公渡大橋和觀瀑渡大橋可以用原來渡口的名,那么這座橋為何不能用湘水渡的原名呢?如果稱“湘水渡大橋”,人們可能會想到橋址所在是湘水渡。而繼續訛稱“湘水大橋”,人們會很自然地理解為是建在湘水上的大橋,豈不大謬?怎不困惑?

荀子說:“名無固宜,約之以命。約定俗成謂之宜,異于約則謂不宜”。意思是一個名稱并沒有本來就合宜的,而是人們相約命名的,約定俗成了,就可以說它是合宜的;而與約定的名稱不同,就叫做不合宜。這話很有道理啊!湘水渡之名不管是怎么來的,有沒有道理,但它是約定俗成的名稱,也就是“合宜”的。現在把“渡”字去掉,就是“異于約”,那么也就是“不宜”的。

值得一提的是,湘水渡自古以來是一座義渡,過往人員不論士農工商、何方人士,乘船從不收取過渡費。所有一應造船修船、維修渡口碼頭、渡工工資等費用一律由羅氏族產和羅氏族人捐資集資,不要政府撥一文錢,這是羅氏族中的一項善舉。解放后,宗族治理不復存在,相關費用就由所在的生產大隊(先是叫一新大隊,后來改稱藕塘村,現在好像是叫春風社區)負擔,但是仍然保留了本地人捐資的習慣。不收費的渡口可能在新寧并不多。聯想起如今好多政府修的橋和路都要收費,我覺得我們羅家老祖宗還是很慷慨的,做了很多好事的!

如今,隨著大橋的建成,湘水渡已經廢棄,它的使命已經完成,它的名字也將逐漸湮滅,但是它所發揮過的作用、羅氏數代先民為它付出的一切,都將載入歷史,為后人緬懷。如果能夠將大橋名稱恢復為湘水渡大橋,既是對歷史的尊重,也能避免無謂的誤解。豈不又是善事一樁嗎?

《光緒新寧縣志卷十七營造志·津梁》對城區周邊幾個重要渡口的介紹

《光緒新寧縣志卷十七營造志·津梁》列舉的全縣渡口名及地址

來源:紅網新寧站

作者:羅德樹

編輯:redcloud

本文為新寧新聞網原創文章,轉載請附上原文出處鏈接和本聲明。